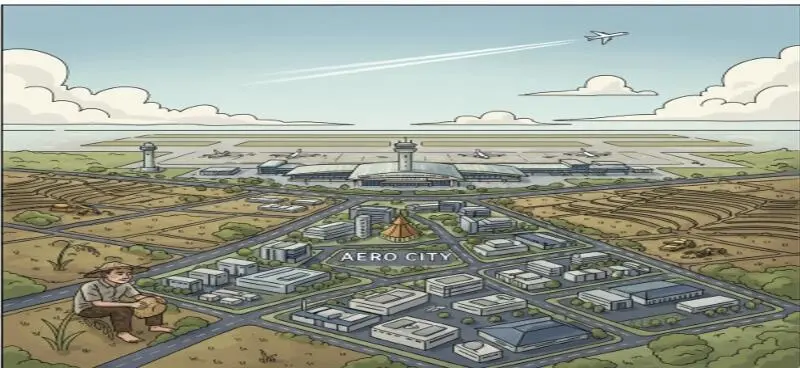

JABARONLINE.COM - Ketika berbicara soal mega proyek infrastruktur, Indonesia memang kerap berambisi besar. Salah satunya adalah rencana pembangunan Aerocity Kertajati yang diproyeksikan akan menelan investasi hingga Rp 53 triliun. Proyek ambisius ini akan menggerus lahan seluas lebih dari 3.400 hektare, termasuk ribuan hektare lahan sawah produktif yang selama puluhan tahun menjadi lumbung pangan bagi masyarakat Majalengka dan sekitarnya. Yang membuat kita harus berpikir dua kali adalah kenyataan pahit Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang hingga kini masih sepi penumpang, jauh dari harapan semula. Konsep aerocity memang terdengar futuristik – kota terpadu yang menggabungkan aktivitas penerbangan dengan pusat bisnis, logistik, hingga hunian modern. Namun, ketika fondasi utamanya (bandara) saja belum optimal, apakah wajar kita mengorbankan ribuan hektare sawah hijau untuk sebuah mimpi yang belum tentu terwujud? Lahan sawah yang hilang tidak bisa dikembalikan, sementara proyek bisa saja berubah menjadi beban finansial yang berkepanjangan.

Ironi Bandara Kertajati memang cukup memilukan. Dibangun dengan anggaran APBN sekitar 2,3 triliun rupiah, bandara mewah ini diproyeksikan bisa melayani 12 juta penumpang per tahun hingga 2024. Kenyataannya? Sepanjang 2024, hanya 413.240 penumpang yang tercatat menggunakan bandara ini - sekitar 3 persen dari target awal. Bahkan di tahun 2023, jumlahnya lebih memprihatinkan lagi, hanya 135.535 orang. Bandara yang seharusnya menjadi gerbang internasional Jawa Barat ini kini lebih mirip "gajah tidur" yang menguras keuangan negara tanpa memberikan manfaat optimal. Fasilitas mewah seperti runway sepanjang 3.000 meter, terminal dengan kapasitas 5 juta penumpang per tahun, dan berbagai teknologi canggih seakan-akan menjadi sia-sia ketika pengunjung lebih sedikit daripada terminal bus di kota kecil. Biaya operasional dan maintenance yang terus berjalan tanpa pendapatan yang sepadan membuat bandara ini menjadi beban APBN. Inilah realitas pahit ketika perencanaan tidak berbasis pada analisis pasar yang akurat, melainkan hanya berdasarkan optimisme semata.

Lalu mengapa pemerintah tetap ngotot dengan rencana Aerocity? Secara teori, konsep aerotropolis memang menarik. Kawasan terintegrasi yang menggabungkan fungsi transportasi udara dengan berbagai aktivitas ekonomi seperti logistik, industri, perdagangan, hingga hunian. Di negara-negara maju, model ini terbukti sukses menjadi motor penggerak ekonomi wilayah. Namun, kesuksesan aerotropolis tidak bisa dicopy-paste begitu saja tanpa mempertimbangkan konteks lokal, kebutuhan riil pasar, dan yang paling penting: apakah infrastruktur dasarnya (dalam hal ini bandara) sudah berfungsi optimal? Contoh sukses seperti Schiphol di Amsterdam atau Changi di Singapura tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses evolusi bertahap yang dimulai dari bandara yang sudah ramai terlebih dahulu. Mereka membangun aerocity setelah demand transportasi udara terbukti tinggi dan stabil. Kondisi ini kontras dengan Kertajati yang masih berjuang mencari penumpang. Memaksakan pembangunan aerocity di atas bandara yang sepi sama saja seperti membangun mal mewah di tengah gurun – secara konsep bagus, tapi tidak ada yang datang berbelanja.

Jika kita menghitung secara kasar valuasi sumber daya alam lahan sawah yang akan dikorbankan, angkanya tidak main-main. Lahan sawah produktif di Majalengka rata-rata menghasilkan 6-8 ton gabah per hektar per musim tanam. Dengan tiga kali tanam per tahun dan harga gabah rata rata Rp 5.000 per kg, setiap hektare sawah menghasilkan sekitar Rp 90-120 juta per tahun. Untuk 3.400 hektare lahan, itu berarti potensi produksi pangan senilai Rp 306-408 miliar per tahun yang akan hilang selamanya. Belum lagi fungsi ekologis sawah sebagai penyerap air, habitat satwa, dan penyerap karbon. Dalam konteks valuasi ekonomi yang lebih luas, sawah juga berfungsi sebagai pengendali banjir alami – satu hektare sawah bisa menampung hingga 2.500 meter kubik air hujan. Jika fungsi ini hilang, biaya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir bisa mencapai miliaran rupiah per kilometer. Ditambah lagi, sawah menyerap sekitar 1,5 ton CO2 per hektare per tahun. Dengan harga karbon global sekitar USD 50 per ton, nilai jasa lingkungan ini setara Rp 1,2 juta per hektare annually. Total valuasi ekonomi sawah, termasuk jasa ekosistemnya, bisa mencapai Rp 500 miliar per tahun.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak sosial-ekonomi bagi ribuan petani yang akan kehilangan mata pencaharian. Pembebasan lahan untuk Bandara Kertajati saja sudah menimbulkan konflik berkepanjangan dengan warga. Banyak petani yang terpaksa menjual lahannya dengan harga di bawah nilai pasar, atau bahkan mengalami ganti rugi yang tidak memadai. Kini, dengan rencana Aerocity yang jauh lebih masif, risiko konflik sosial dan kemiskinan struktural di kalangan petani akan semakin besar. Apakah pemerintah sudah menyiapkan skema kompensasi yang adil dan program alih profesi yang berkelanjutan?

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa tidak semua proyek aerocity berhasil. Bahkan di China yang terkenal dengan pembangunan masif, banyak aerocity yang menjadi "ghost town" karena tidak ada demand riil dari pasar. Di Indonesia sendiri, kita punya Kota Deltamas di Bekasi yang diproyeksikan menjadi kota mandiri modern, namun hingga kini perkembangannya masih jauh dari ekspektasi. Pertanyaannya: sudahkah ada kajian mendalam tentang potensi pasar dan daya serap ekonomi untuk Aerocity Kertajati? Ataukah ini hanya mimpi indah yang akan berujung seperti nasib bandara induknya?

Dari perspektif valuasi sumber daya alam, kita perlu menghitung tidak hanya benefit yang mungkin diperoleh, tetapi juga opportunity cost dari pengorbanan lahan sawah. Selain nilai ekonomi langsung dari produksi padi, sawah juga memberikan jasa ekosistem yang sulit diukur dengan uang: pencegahan banjir, penyerapan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati, dan fungsi sosial-budaya bagi masyarakat petani. Ketika lahan sawah dikonversi menjadi kawasan industri atau komersial, jasa-jasa ekosistem ini hilang permanen dan biaya penggantiannya bisa jauh lebih mahal daripada nilai pembangunan itu sendiri.

Sebenarnya, ada alternatif yang lebih rasional ketimbang membabat habis ribuan hektare sawah. Mengapa tidak memfokuskan upaya untuk mengoptimalkan dulu Bandara Kertajati yang sudah ada? Tingkatkan konektivitas transportasi darat, subsidi rute penerbangan, atau buat insentif khusus untuk maskapai. Jika bandara sudah ramai, secara alamiah akan ada spillover effect berupa pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas pendukung di sekitarnya tanpa harus merampas lahan produktif dalam skala masif. Ini pendekatan yang lebih organik dan berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu belajar dari kesalahan perencanaan bandara. Lokasi Kertajati yang relatif jauh dari pusat kota besar menjadi salah satu faktor utama rendahnya penumpang. Aerocity tidak akan bisa mengubah faktor geografis ini. Yang dibutuhkan adalah strategi yang lebih realistis: integrasikan Kertajati dengan sistem transportasi yang ada, buat intermodal hub yang menghubungkan dengan kereta api atau bus rapid transit, dan kembangkan produk wisata lokal yang bisa menarik penumpang. Solusi ini jauh lebih murah dan efektif ketimbang membangun kota baru dari nol.